刷爆《長安的荔枝》?不如來唐人街圖書館試試另一種打開方式

原創 天舒 華埠Spotlight

2025年8月27日 21:29

唐人街图书馆是芝加哥公共图书馆系统人流量最大的分馆之一

图片来源:Chinatown Spotlight

對於芝加哥的華人居民而言,買中文書是一件很頭痛的事情。芝加哥的華人人口數量位列全美第六,卻遲遲沒有像紐約、華盛頓DC等城市一樣,迎來一家中文獨立書店的開業。而線上訂購等待時間長,還要支付高昂的運費。於是讀者們只好將就着讀電子書,或者在社交媒體上看到賣二手中文書的帖子時,第一時間衝上去點贊評論加私信。

儘管沒有中文書店,芝加哥唐人街圖書館的收藏,其實就足以讓讀者們解饞。

這麼說或許會讓人感到意外,畢竟大衆對唐人街圖書館的印象,和文學不怎麼沾邊:下象棋的大爺,蹭wifi的遊客,和標題赫然寫着《我的女帝我來寵》的地攤言情書。

但這並不是唐人街圖書館的全貌。如果在圖書館二層的新書展覽區駐足,你就會看到最新一批漂洋過海來到書架上的新書,例如去年五月在國內出版的《李安訪談錄》。

芝加哥公共圖書館館藏發展經理史蒂芬·斯波薩託(Stephen Sposato)說:“唐人街圖書館每年會訂購四次新書,這個頻率或許遠超很多人的預測。而每一本來到這裏的書,無論是新書還是經典刊物,背後都有專業人士的考量。”

唐人街圖書館二樓的新書推薦

圖片來源:天舒/Chinatown Spotlight

爲芝加哥圖書館服務的書商,其實是一位住在洛杉磯的華人書商,杜大衛(David Du)。二十二年前,他踏入書商行業,成立了一家自己的公司,至今與全美三十多家公共圖書館都有合作。作爲圖書館和供應商的中間人,杜大衛的公司會負責所有的環節,包括訂購,中文編目,以及配送。

圖書館訂書一般分兩種方式,一種是由圖書館根據主顧反饋和圖書出借情況,直接向書商下單。芝加哥圖書館的採購比例,大約是三分之二的虛構書籍和三分之一的非虛構書籍。杜大衛的公司可以根據圖書館的需求靈活調整,確保圖書館收到想要的書。

第二種方式,是由書商爲圖書館推薦書目。杜大衛合作的供應商大多數也會給國內的公共圖書館供書。他們會關注出版商的動態,以及豆瓣、噹噹網等平臺上的熱門讀物,每月整理一份包含約200本圖書的書單,發送給杜大衛。這也是爲什麼芝加哥圖書館裏能出現不少近年的熱門書籍。

唐人街圖書館二樓的虛構類小說書架

圖片來源:天舒/Chinatown Spotlight

至於《霸道總裁愛上我》這類的地攤文學,雖然總是被人調侃和指責,但它們的存在,其實對圖書館有着關鍵的左右。杜大衛表示,圖書館最重要的就是出借率。出借率的高低,直接決定了圖書館可以申請的經費的多少。這類的“地攤文學”、“青春小說”雖不受嚴肅文學讀者的待見,但它們的出借率是非常高的,也就可以給圖書館拉來更多的經費,支撐其運作下去。

此外,引入功夫、養生,和英語學習類的書籍,也是考慮到了華人移民們的需求。 斯波薩託說:“圖書館的員工們一直在跟進每個移民社區的變化,對於我們來說,我們的首要任務就是把那些對他們來說有趣或有用的書帶到圖書館裏,以此確保圖書館經費得到合理利用。”

如果你有想閱讀卻找不到的書目,可以點擊芝加哥公共圖書館網頁最下方的“suggest a purchase”,給圖書館建議留言。如果你還沒想好借閱哪本書,不妨看看下面這份由“華埠Spotlight”列出的唐人街圖書館推薦書單:

入圍寶珀文學獎的長篇首作:林棹《流溪》

豆瓣評分:7.7

這部處女作呈現細密畫質地,攜帶着亞熱帶嶺南獨有的滋味、風景與記憶,講述成長的歧途和可能的代價,紀念那些被隨意折斷與腐敗在地的微弱者,和他們有過的愛與生活。

“東北文藝復興”領軍人物:班宇《逍遙遊》

豆瓣評分:7.5

收錄七篇風格殊異、深具探索性的中短篇小說,呈現出更爲闊大的文學面貌:乾冷枯燥的風,空氣裏的土與塵,即逝的光,噴出的泉水,盪開的地火,不存在的文本,溺水者,迷途者……人物與故事相互嵌套,夢境與隱喻綿延不絕,一切遂變得模糊,如霧中風景。

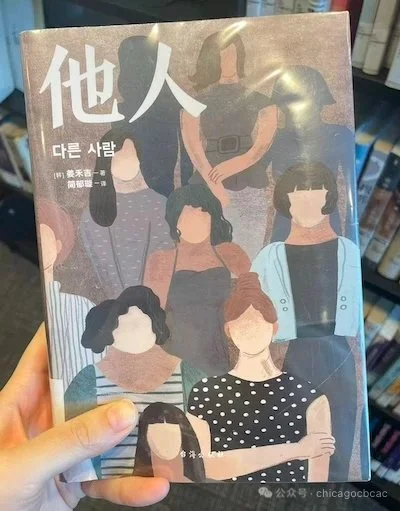

韓女文學:姜禾吉《他人》

豆瓣評分:8.3

一部勇觸敏感話題的作品,撕開社會厭女面目,揭露女性焦慮與恐懼。這明明是我的身體、我的人生,爲何我卻控制不了?《他人》作爲姜禾吉首部長篇作品即斬獲第22屆韓民族文學獎。

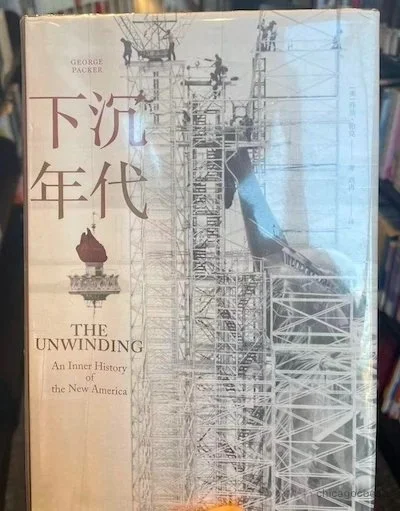

在川普2.0回顧川普1.0:喬治·帕克《下沉年代》

豆瓣評分:8.5

閱讀《下沉年代》,如同坐在第一排觀看美國夢的午夜葬禮。這是獻給每一個美國人的安魂曲,也是一本關於時代轉折及世界劇變的當下啓示錄。

台版經典:王朔《我是你爸爸》

豆瓣評分:8.1

這是一部描寫父子情感的長篇小說,王朔用一貫幽默調侃的筆觸刻畫了一個生活在各種矛盾中的小知識分子形象,既讓人忍俊不禁又讓人心酸不已。

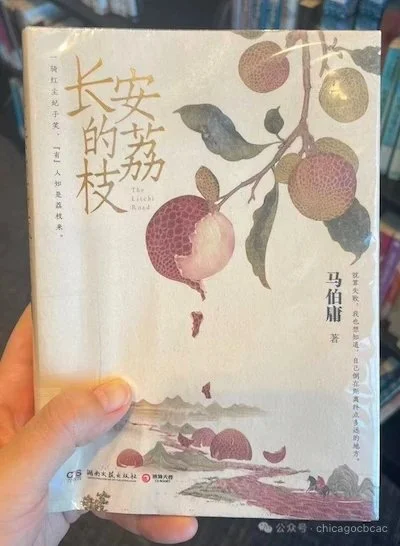

2025最熱門IP:馬伯庸《長安的荔枝》

豆瓣評分:8.5

唐朝詩人杜牧的一句“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”一千多年來引發了人們的無限遐想,但鮮荔枝的保鮮時限僅有三天,這場跨越五千餘里的傳奇轉運之旅究竟是如何達成的,誰讓楊貴妃在長安喫到了來自嶺南的鮮荔枝?作者馬伯庸就此展開了一場腦洞非常大的想象。