從唐人街到州議會,美國普通市民與政治的距離

原創 樹溪 華埠Spotlight

2025年7月31日 18:07

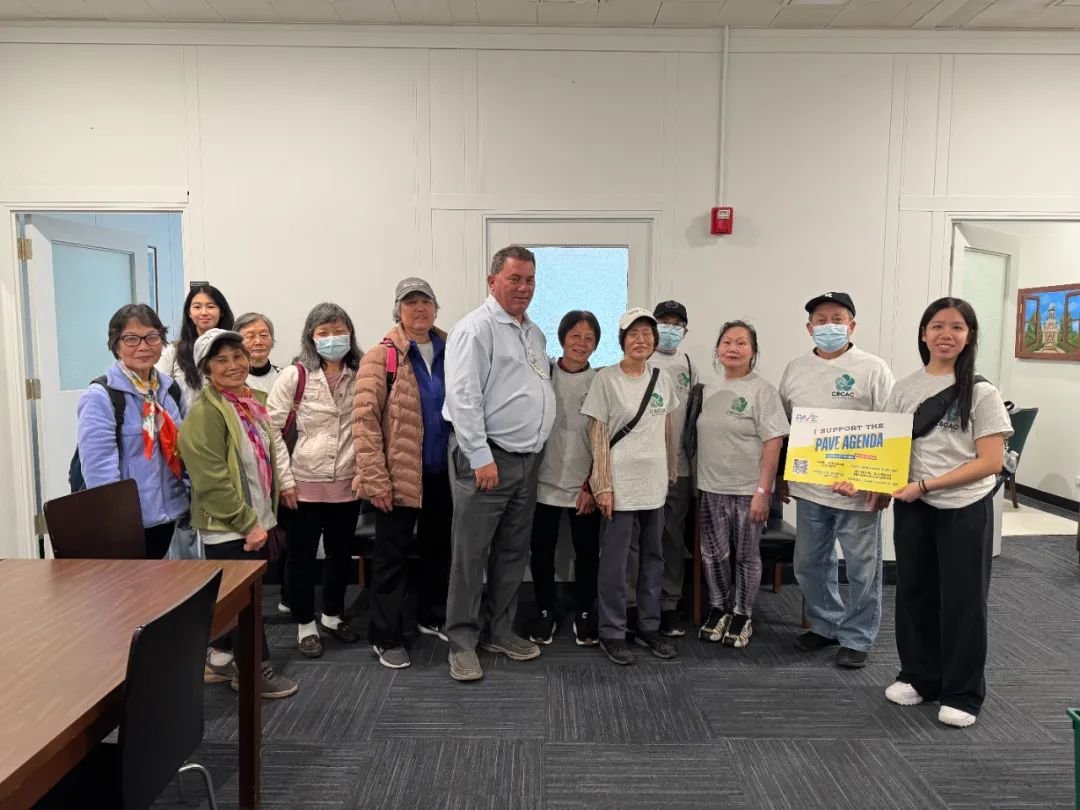

4月30日亞裔行動日,華埠更好團結聯盟組織社區居民參加,在伊州議會大廈前合影

圖片來源:樹溪/Chinatown Spotlight

今年春天,我領著一群志願者還有唐人街的阿姨們,乘車從芝加哥市去往伊利諾伊州首府春田市(Springfield),參加第12屆亞裔行動日(Asian American Action Day)。

這是一場始于2013年,旨在提高亞裔政治話語聲量,影響新年度州財政預算的年度集體遊說行動。今年,芝加哥地區有19個亞裔組織超過400多人參與。

從芝加哥唐人街到州議會大廈的距離約200英裏(320公裏左右),車程約3個半小時。往返需要7個多小時。4月30日(周三)一早5點半,我們在唐人街圖書館前集合登車,坐巴士南下穿越玉米地,一直到晚上7點多才返回芝加哥。期間在議會大廈停留時間約5個小時,要完成遊說多位參、衆議員和舉行大型集會的任務。

看似特種兵的行程沒有澆滅參與者的熱情,今年參與人數達到曆年之最。以我所在的機構華埠更好團結聯盟(Coalition for a Better Chinese American Community,CBCAC)為例,65人的參與規模是往年的兩倍。其中大部分是退了休的老人,還有些年輕的高中生和大學生。

第一次參加遊說的梁姨分享說:“感覺有點興奮……雖然一天下來很辛苦,但在參政議政,覺得很自豪!”她來自中國上海,已經退休,在美國生活十多年了。在CBCAC手機使用培訓講座上,梁姨聽說了這場活動立即報了名,還邀請了她的朋友們一起參加。

不過,同樣第一次參與的西北大學留學生張楚(化名)卻察覺到“形式主義”的陷阱。他觀察到,盡管參與人數很多,但多數華人尤其是年長的和新移民,在面對立法者時習慣于沈默,或順從地“微笑,鼓掌,點頭”。他反思,“這種遊說方式,究竟能否産生真正的政策影響?”

作為組織者之一,我和我所在的機構在芝加哥的華人社區從事公民教育、公共參與的實踐,目的就是為了架起普通市民和立法者、決策者之間的溝通橋梁。相較于高牆林立深宮大院式的體制,代議制民主更像個吵吵鬧鬧的露天集市,議會和議員們的大門為所有市民敞開,因此要旁聽立法會議,或者要求跟議員面對面聊上幾句,並非難事。

真正的挑戰在于張楚的诘問。普通市民和立法者、決策者之間怎樣進行實質性的對話,而不是浮于合影留念的形式主義?普通市民和政治之間的真實距離,要比想象的更遙遠,路途也更曲折複雜。

亞裔行動日提供的是一種有價值的嘗試,盡管它並不完美,但依然是整個民主體制運作下極為重要的一環。本文是對這場行動的總結,也是對每一位讀者的邀請,期待你和我一起思考、探索和實踐更好的公共參與和公共生活。

4月30日亞裔行動日,參與者們在伊州議會大廈大廳組織集會。

圖片來源:樹溪/Chinatown Spotlight

1

位于春田市的議會大廈是伊州(注1)政治的核心。在這棟文藝複興式龐大建築裏,包括州長、副州長、59位州參議員和118位州衆議員等民選行政、立法官員,討論、制定和發布影響全州一千多萬居民的各項政策。

每年最重要的立法項目之一是年度預算。根據伊州預算流程,一般在每年2月底之前,州長會向伊州衆議院和參議院的聯合會議提出預算草案(Proposal Budget)。兩院下設的各大委員會將對預算草案進行審議。5月31日之前,議會要對預算案進行表決,決定公共財政資金的流向。

因此,3月至5月底期間是影響預算內容的“黃金時期”。這也是亞裔行動日通常選擇在4月底5月初進行的原因。除了亞裔象征性出現在州議會之外,影響年度預算是行動日的實質性目標。

面對聯邦政府對移民社區的持續攻擊,今年亞裔行動日的主題是“為所有人提供庇護”。這一主題下,行動日主要聚焦于以下幾項立法議程:

繼續資助移民服務

將移民服務專款(ISLI)預算增加200萬美元,提高至4,000萬美元,以繼續支持入籍班、英文課程等項目。

司法救助計劃

州預算撥款3500萬美元用于“司法救助”項目,為移民和其他面臨法律體系障礙的弱勢群體提供法律援助。

資助包括華裔曆史在内的包容性課程

為K-12學校包容性曆史課程(包括教授亞裔曆史)實施提供400萬美元資金支持;

設立文化/宗教信仰紀念日曆

讓學校在安排重大活動時避開例如春節等重要節日

要通曉這些政策的前因後果,理清利弊得失,並不容易,對于平日不太關注政治事務的普通市民更是如此。

當活動海報在社區發布後,我接到了許多社區居民報名電話。叫人哭笑不得的是,很多老人過來說的第一句話是,“聽說你們有去春田市的免費旅行,我要報名。”

信息失真是在社區組織公共活動,也是公共政策傳導過程中,最常見也最迫切要解決的問題。

為此,在行動日之前,組織方安排了多場多語種培訓,幫助參與者更好了解活動背景。在唐人街,CBCAC安排了粵語和普通話兩場。培訓除了介紹遊說的立法議程外,還通過角色扮演等方式,讓參與者有機會模擬和練習跟議員的對話。

我在培訓時耍了些“小心機”。在一個小時內,要想將每一項立法案都解釋清楚,是不可能完成的任務。即便時間充足,類似“司法救助(Justice Access)”、“K-12包容性曆史課程(Inclusive History)”等概念,人們理解起來也很費勁。

我的做法是,盡可能用貼近參與者現實生活的“大白話”去解釋抽象的政策語言。比如包容性曆史課程,它實際包括不同族裔和身份認同群體的曆史,但在培訓中,我著重強調的是華人移民曆史的重要性。再例如ISLI項目,包括了一系列提供給新移民的服務內容,而華人社區最熟悉的是英語課和入籍班的服務。

建立普通人和政策之間的聯系確實困難。如果不正視、不積極應對這條巨大的認知鴻溝,再好的政策也會失敗,而野心家也更容易利用離譜卻煽動的語言“收買人心”。

日前,在中文社交媒體上曾一度流傳一條謠言稱,“川普要給所有65歲以上老人免除房産稅(Property Tax)”。房産稅又稱地稅,近年來芝加哥人對高漲的房産稅多有抱怨。在培訓期間,一位長者表示,也想向州議會反映此事。然而,房産稅是地方稅種,用來支持當地學校、基礎設施建設或維護治安等。各地房産稅稅基和稅率都由地方政府確定,聯邦政府無權幹涉。但不少人對此並不了解,謠言繼續泛濫,人們的怨憤也無法找到正確的渠道排解。

不過,類似培訓或者公民教育課程,在一定程度上發揮著積極效應。在前往州議會之間,通過培訓,參與的社區居民有了基本概念,一些比較積極的居民在引導之下甚至提出了他們自己的政策想法,例如關于芝加哥公共交通問題等。

亞裔行動日集會現場,來自唐人街的譚姨手持PAVE(泛亞裔賦權聯盟)標語在人群中

圖片來源:樹溪/Chinatown Spotlight

2

晚春天氣陰晴不定。行動日當天,當我們抵達春田市時正下著小雨。人們冒著雨排隊進入議會大廈。除了亞裔行動日的參與者,還有許多來自全州各地的遊說團體、社區組織、家庭或者個人。

安檢過程並不複雜,類似于國內進地鐵站,議會警察甚至沒有檢查人們的證件。

通常,我們會提前准備好大廈內部地圖,上面標注著每個議員的辦公室,同時還有遊說對象的基本介紹,例如選區範圍、相關法案的投票記錄等。有時候,我們會提前通過電子郵件等方式聯系議員,要求安排會面等,但由于議員們在開會期間日程往往非常緊湊,提前預約成功的幾率很小。

每家參與機構都有被分配的遊說對象。CBCAC要負責聯系16位參、衆議員。我們根據年齡、語言技能等分成了5個小組,每個組負責3-4名議員。除去午餐和集會時間,留個和議員面對面溝通的時間只有約兩個小時。

我們這些參與者拿著地圖,在迷宮一樣的大廈內部穿梭,像尋找“獵物”一樣在辦公室、樓道、電梯間,伺機逮住目標議員,向這些決定公共財政資源分配的立法者們講述來自社區基層的故事,傳達自己的擔憂和關切,以試圖影響其投票決定。

杜心羽是CBCAC的志願者之一,她負責帶領一個小組。“這是一次非常棒的經曆”。她來自喬治亞州,從小在美國長大, 目前在芝加哥大學就讀。

“我很高興能見到州衆議員馬靜儀(注2),與她一起討論語言服務的政策倡議,並協助她與多位華埠社區居民進行翻譯和溝通。最讓我感動的是聆聽其他參與者分享的個人故事——無論是面對面的交流,還是在集會上發表的證詞。看到亞裔社區團結一致,為推動有意義的立法改變發聲,從移民法律援助的資助,到學校中的多元文化教育,這一切都讓我深受鼓舞。”杜心羽說。

杜心羽(中間持標語者)所在的小組在伊州衆議員馬靜儀(左五)辦公室

圖片來源:Chinatown Spotlight

不過,在另一組的志願者張楚在現場“感到某種輕微的錯位感”。他看到,“那些來自移民社區的夥伴們,尤其是年長的、剛來的華人。他們比我更沈默,也更透明。他們早已學會在這種場合保持微笑、鼓掌、點頭、緊跟組織者,舟車勞頓而不訴苦。”張楚在中國長大,兩年前來到美國繼續他的研究生學業,帶著一種好奇和觀察的視角參與行動日。他質疑說:“誰穿西裝、誰說得一口流利的 lobbyist(職業說客) 英語,誰在樓上辦公室擁有按鈴決定預算的權限?”

就像張楚觀察那樣,不論是在和議員交流時,抑或在活動結束後的回顧分享中,梁姨和她的朋友們確實多次“禮貌地”表達了對組織者和議員們的感謝。感謝之余,梁姨說:“我們也提出,要求政府多撥經費支持基層民衆的呼聲,比如移民服務專款、支持入藉班和英文培訓課程等等,並希望馬靜儀議員作為華人民衆和政府的橋梁多多發聲。”

在張楚看來,似乎有一種“更溫柔、更隱形的邊緣化”,“或許不是他們沈默,對政治了解更少,而是這套‘行動者的語言’(異質的語言)早已不是為他們設計的……倘若民主體驗止步于與議員和氣對話的一瞬溫馨,那是否會遮蔽制度本身的排他性與不公?”

3

梁姨、杜心羽和張楚的分享,代表了公共生活裏活躍分子們的迥然不同的傾向,這是活力所在——因為在同一場行動中提供了多個維度的動力,但也暗藏著緊張的撕裂感——集體力量容易分散乃至互相攻擊。

個體和群體之間語言、文化、思維習慣的差異無法被忽略,因此普遍意義上的公民教育、信息普及仍然很有必要,哪怕是帶著自上而下視角的賦權。而類似于張楚的觀點的邏輯在于,不論差異如何,制度設計上,應該最大程度為不同個人或群體創造平等參與的條件。

Maxine(左二)、Katelyn(最右)所在小組與伊州第36選區衆議員Rick Ryan(中)合影

圖片來源:Chinatown Spotlight

亞裔行動日最可貴的地方或許在于,創造了一個不同聲音交互的場合,盡管它的象征意義大于實際效果。

在一個州議會被民主黨牢牢掌握的“深藍州”,支持移民、多元包容文化的進步議程通常不會遇到特別大的阻力。類似于這次行動日倡導的議題,CBCAC所遊說的不少議員,大都持支持態度。最終在5月31日的投票結果也顯示,上述四項議程也全部通過。即便是在聯邦政府的壓力之下,帶有明顯DEI(多元、平等、包容)色彩的K-12包容性曆史實施獲得了首期200萬美元的經費,移民服務資金也增長到了4000萬美元。

盡管如此,從州議員的角度看,他們依然需要來自社區基層一線的支持。馬靜儀衆議員曾在不同場合提到過,來自唐人街的居民出現在州議會大廈,對她而言是莫大的支持。她底氣十足、很自豪地告訴她的同僚們說,“聽!這是我們社區居民真實的聲音。”

在與其他選區並不在唐人街社區的議員交流中,這些立法者也通過這一機會了解到了居民對公共交通、社區高中等議題的想法,這些對話可能會影響下一次相關議題投票的決定。

對參與其中的普通市民來說,這是一場政治祛魅。

Katelyn和Maxine是CBCAC青少年項目的成員,也是此次行動日的參與者。在Katelyn看來,這樣的經曆讓她“對立法系統有了更深入的理解,也意識到普通人能夠對政治産生影響”。

Maxine同樣感受到鼓舞。她說:“能直接與議員對話,親眼看到州議會對法案的投票過程,讓我意識到政府其實是由普通人組成的,也許有一天我自己也能進入這個空間。”

張楚也承認,“即便是這種略顯笨拙的遊說形式,也確實為某些此前政治經驗匮乏的個體提供了一次‘站在權力門口’的實踐體驗。這種象征性的接近,有時已足以喚起一種‘我也可以參與’的意識轉變。”

當然,這只是一個開始。

Katelyn和Maxine或許為這個故事的未來提供了一個充滿期待的想象。7月以來,這兩位十七八歲的高中生,和她們的同伴一起,在唐人街發起了關注78社區開發的討論。

7月30日,Katelyn在唐人街社區會議上發言

圖片來源:樹溪/Chinatown Spotlight

78社區是臨近唐人街的一塊空地,芝加哥火焰足球隊計劃在該地建立一座大型球館。這一開發項目將對唐人街社區産生深遠影響。為此,這些年輕人們在暑假進行研究、收集資料,制作和派發問卷,並召集了一場社區會議。

7月30日晚,會議在唐人街培德中心舉行,線上線上共有上百人參加,包括芝加哥太陽報、NBC 5等主流媒體前來報道。

這一次,這群普通的年輕人站在了鏡頭中央。

注1:美國的州相當于中國的省級行政區。但在聯邦制下,州權要遠遠超出中國省級行政權。美國憲法第十修正案規定,未授予聯邦的權力,均由各州保留行使(聯邦憲法明確禁止的除外),聯邦政府不得侵犯。

注2:馬靜儀(Theresa Mah),伊州第24選區衆議員,于2016年首次當選,並連任至今。芝加哥唐人街以及部分橋港區、麥金利公園等華人聚居區位于其選區內。馬靜儀是伊州議會第一位華人和亞裔衆議員。